东南亚工业线材的现状与发展趋势分析

一、现状分析

1. 市场需求与增长动力

下游产业驱动明显:

东南亚工业线材需求主要集中于汽车制造(占35%)、电子电器(28%)、建筑五金(20%)及机械装备(17%)四大领域。例如:

泰国:2023年汽车产量达188万辆,带动高强度螺栓用线材需求增长10%;越南:电子制造业收入突破800亿美元(2023),精密不锈钢线材(直径≤0.5mm)进口量同比增长18%。

基建投资催化需求:

“东盟互联互通2025”规划下,重点铁路项目(如中老铁路、雅万高铁)需特级紧固件材料。印尼单国工程机械用线材需求预计2025年达43万吨,较2020年翻倍。

2. 供给端结构特征

进口依赖与本土生产并存:

高端产品仍依赖进口(日本新日铁、韩国浦项占比超60%),2023年东南亚进口工业线材总量达680万吨;本土产能:印尼喀拉喀托钢铁(年产能300万吨)生产汽车用低碳钢线材(SWRM10);越南台塑河静钢厂可产出JIS G3505标准线材。

区域分工差异:

泰国、马来西亚:聚焦汽车产业链配套,冷镦线材精度±0.05mm;菲律宾、越南:以建筑用普通线材(如6.5mm盘条)为主,价格较中国低8%-12%。

3. 技术与环保挑战

技术差距:

东南亚本地企业线材洁净度(氧含量≤25ppm)落后中国(≤18ppm)及日本(≤10ppm),导致螺栓疲劳寿命低15%-20%;碳关税压力:

欧盟2026年起施行的CBAM(碳边境调节机制)将对东南亚出口钢材附加30-50欧元/吨关税,区域内钢厂需加速短流程改造。

二、发展趋势

1. 产业链本土化加速

外资驱动产能扩张:

日本JFE钢铁投资马来西亚巴生港120万吨/年线材产线(2025年投产),专注SUP9A弹簧钢;中国青山集团在印尼建设不锈钢线材联合体(镍矿-冶炼-轧制),年产能50万吨(300系占比60%)。

区域贸易协定红利:

RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)下,线材进口关税从5%-10%降至零,促进中日韩与东南亚的技术协同(如越南宝钢与日新制钢合作开发耐候钢线材)。

2. 技术升级路径

高强度材料突破:

泰国正大集团联合东京工业大学研发1,500MPa级悬架弹簧用线材(添加0.03%铌),2024年开始中试;智能化生产渗透:

马来西亚金狮集团引入德国西马克智能轧机,实现卷重偏差从±150kg压缩至±50kg,能耗降低9%。

3. 绿色转型需求

清洁能源炼钢:

越南和发集团投资氢基DRI(直接还原铁)试验线,目标2030年绿钢占比达30%;循环经济布局:

印尼纬达贝园区建设不锈钢废料回收中心,废钢利用率预计提升至65%(2023年为45%)。

4. 供应链重构机遇

分散化战略:

全球制造业向“中国+1”策略倾斜,2023年菲律宾承接转移的精密电子线材订单量增长25%;数字化交易平台:

新加坡Metal One推出“线材通”B2B平台,实时追踪东南亚各国线材库存(覆盖超200家企业),供需匹配效率提升40%。

三、竞争格局与国际合作

1. 主要参与者

本土龙头:印尼喀拉喀托钢铁(产能占区域20%)、越南台塑河静(15%)、泰国G Steel(10%);外资主导:日本新日铁(高端市场市占率35%)、浦项(25%)、中国宝钢(中端市场18%)。

2. 中国企业的战略机遇

产能合作:河钢集团与马来西亚东钢共建低碳线材项目(氢能炼钢技术输出),降低当地碳排放;技术输出:兴澄特钢向越南提供轴承钢线材生产技术(氧含量≤15ppm),年技术许可费超2亿元。

3. 外部风险

地缘政治波动:南海航线紧张可能导致马六甲海峡物流成本上升(占比区域线材运输量60%);汇率风险:东南亚多国货币兑美元波动率超10%,增加原材料进口成本管理难度。

四、未来展望

2025-2030年关键增长点:

新能源车电池结构件用铝合金线材(年需求增速25%);海上风电耐腐蚀螺栓材料(印尼目标2025年装机5GW,带动4万吨/年线材需求)。

竞争壁垒突破方向:

建立区域检测认证联盟(如东盟统一线材标准AQLS);培育本地技术人才(马来西亚计划2030年前新增5万名冶金工程师)。

市场规模预测:

东南亚工业线材需求量预计从2023年的1,100万吨增至2030年的1,850万吨,年复合增长率7.8%,其中高端产品占比将从18%提至30%。

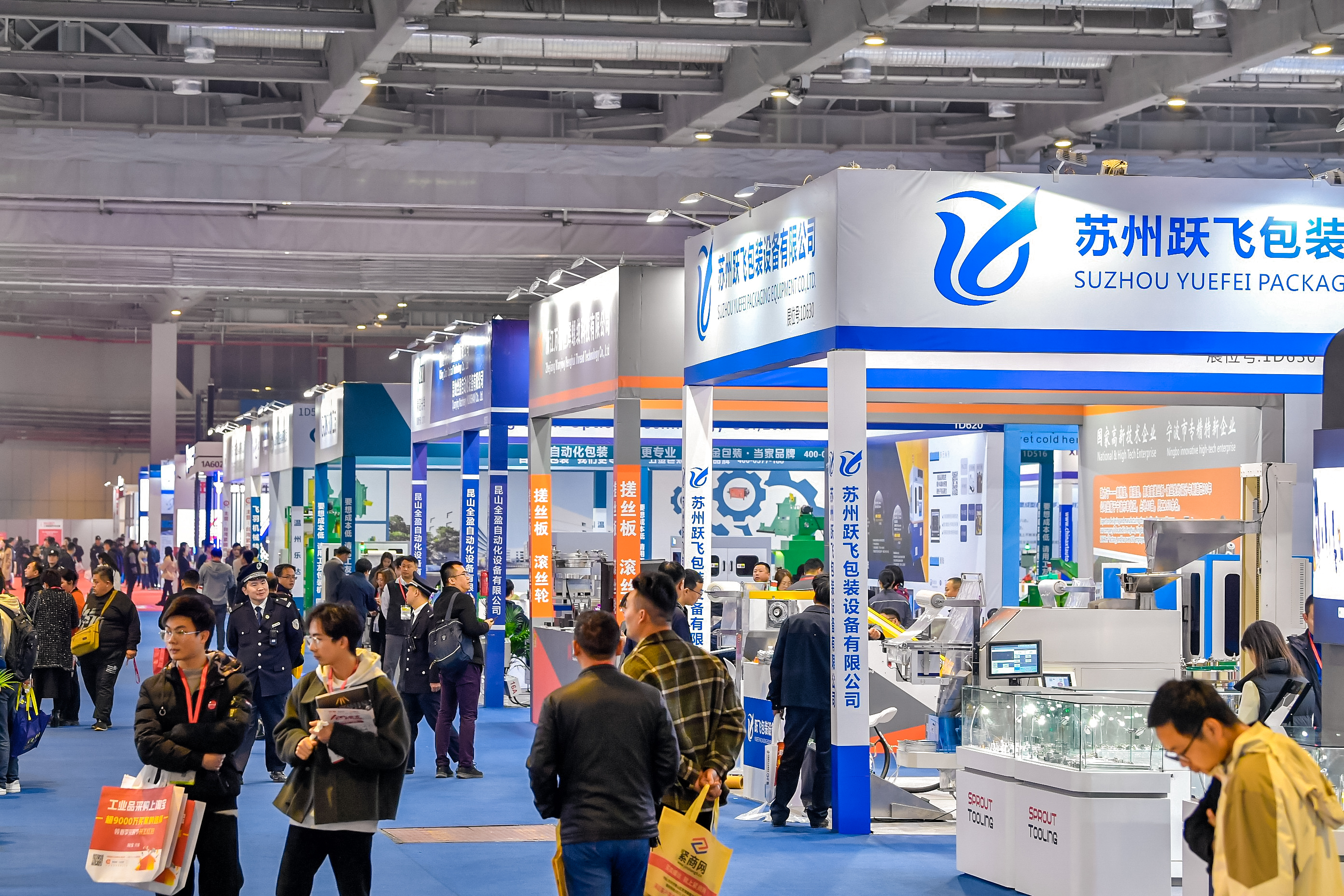

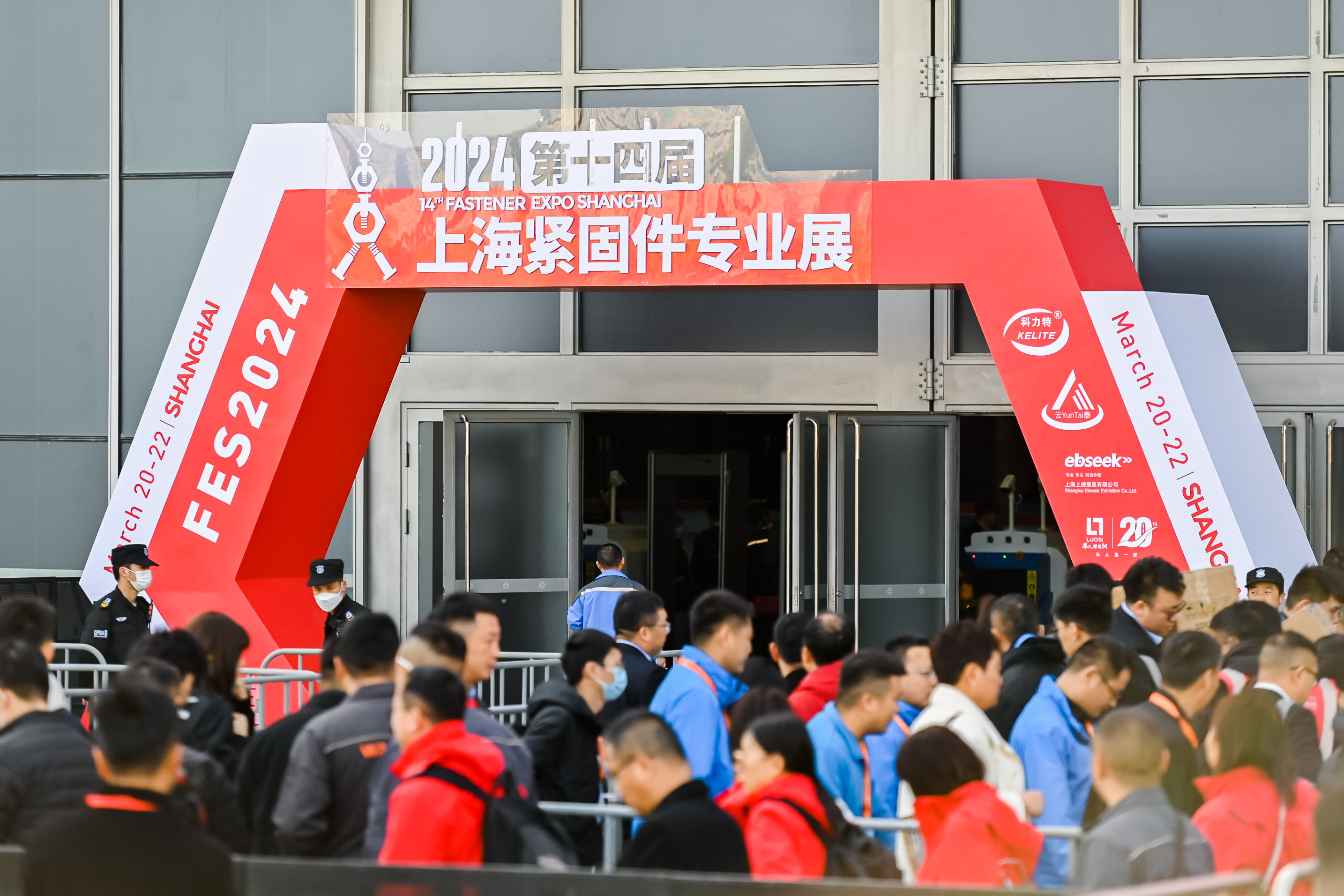

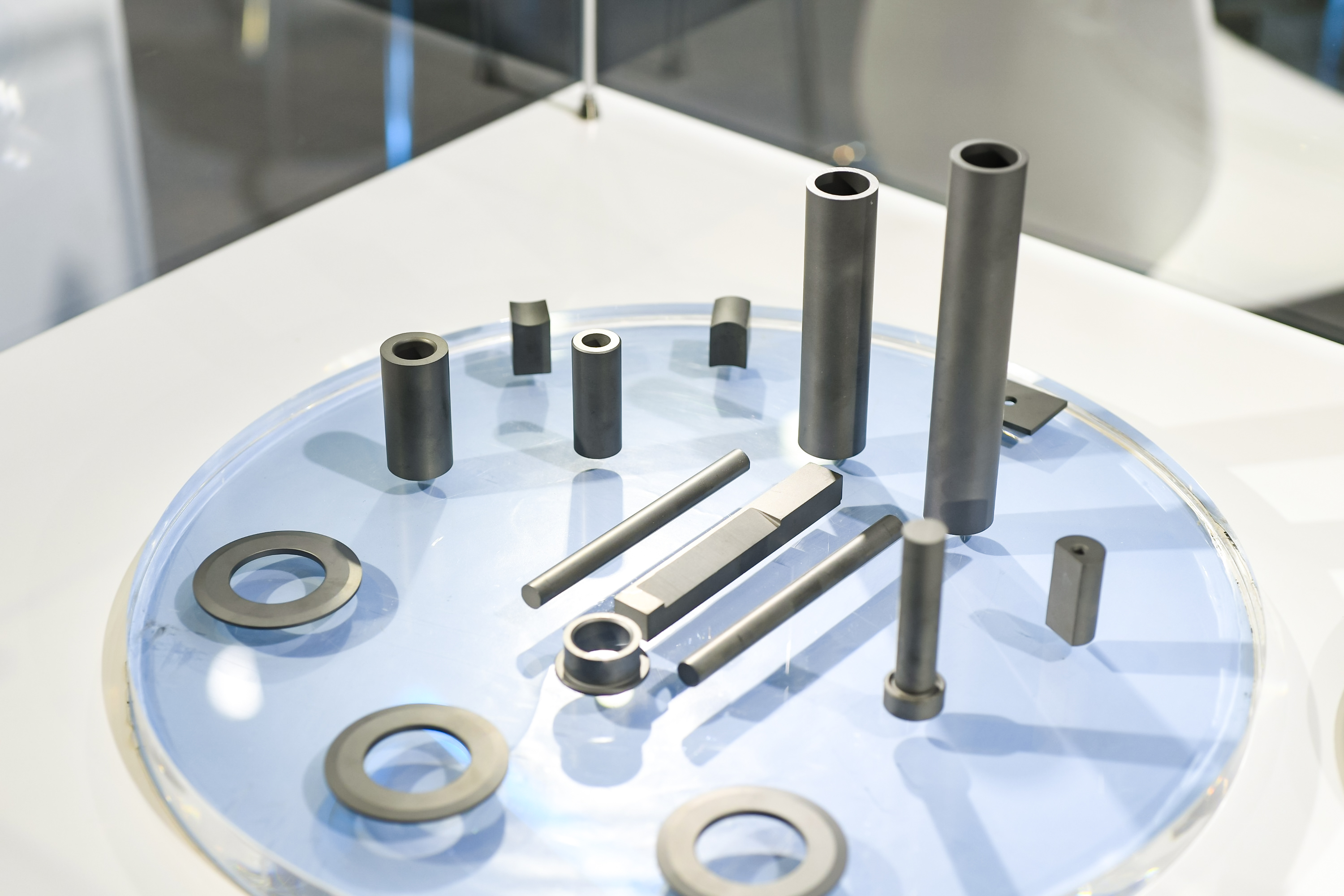

目前东南亚工业线材的主要从业者都承认中国大陆是这个领域未来最强劲的投资来源,这从每年6的FES展会上可见端倪。FES上海紧固件专业展(华人螺丝网主办)作为国内规模最大的行业展会之一,为冷镦线材上下游企业提供技术交流平台。该展会覆盖原材料、设备、紧固件成品、检测等全产业链,由于紧固件产业是冷墩线材使用量最大的行业,因此,2025年6月17日即将在国家会展中心开幕的“第十五届上海紧固件专业展”也将成为线材行业和紧固件客户之间的重要商贸对接平台。

总结

东南亚工业线材市场处于高速增长与结构重塑期,其发展将依赖于外资技术输入、区域一体化深化及绿色转型进程。中国企业可通过“技术+资本”双轮驱动抢占先机,但需应对地缘政治和本土化运营挑战。

请先 登录后发表评论 ~