工业线材的发展方向:从材料革新到产业升级的路径

工业线材是装备制造、汽车、航空、能源等领域的核心基础材料,其性能直接决定下游产品质量与可靠性。随着制造业升级和全球碳中和目标的推进,工业线材行业正经历技术路径和产业生态的深度变革。本文从材料性能、生产工艺、应用场景三个维度,结合产业发展现状与国际竞争格局,详述未来发展方向。

一、材料性能升级:高强度、轻量化与功能化

1. 高强度与耐疲劳特性提升

技术背景:制造业对结构减重和寿命延长的需求驱动线材强度升级。以汽车轻量化为例,10.9级及以上高强度螺栓应用占比从2015年的35%提升至2023年的60%。路径突破:

微合金化设计:通过添加铌(Nb)、钒(V)等微量元素(含量0.02%-0.05%),实现晶粒细化(晶粒尺寸≤5μm),抗拉强度提升至1,500-2,000 MPa。控轧控冷工艺(TMCP):如宝钢的DQ-T(直接淬火-回火)技术,使中碳钢(如40Cr)的疲劳寿命提高3倍。

代表案例:中信泰富特钢开发的2,200 MPa级航空螺栓用线材,用于C919机身连接,比进口材料减重15%。

2. 轻量化与复合化材料突破

技术路线:

铝/镁合金线材:新能源车电池模组连接件中,5052铝合金线材密度(2.7g/cm³)仅为钢的34%,且可塑性强。碳纤维增强金属基复合材料(CFRMMC):如日本神户制钢的Al-CF线材(碳纤维体积分数20%),刚度较传统铝材提升50%。

市场规模:据中国有色金属协会预测,2030年非钢基轻量化线材市场规模将超300亿元,年复合增长率达18%。

3. 功能化与场景适配

表面功能涂层:德国蒂森克虏伯的Durotect®涂层技术,结合物理气相沉积(PVD)与化学镀镍,使螺栓耐盐雾腐蚀时间从500小时延长至3,000小时。智能线材集成:美国Sensitile公司的应变感知线材,通过在金属基体中嵌入光纤传感器,实现螺栓预紧力实时监测(误差≤3%)。

二、生产工艺革新:智能化与绿色化转型

1. 智能制造技术渗透

工艺优化:AI驱动的轧机参数动态调整系统(如鞍钢“智能轧制大脑”),将线材直径公差从±0.1mm压缩至±0.03mm,成材率提升2.5%。数字孪生应用:沙钢与西门子合作构建线材轧制全流程数字孪生模型,将新品开发周期从12个月缩短至4个月。质检突破:机器视觉(AOI)技术在表面缺陷检测中实现99.7%识别准确率(传统人工质检为92%),良率提升至98.5%。

2. 低碳生产工艺推广

短流程冶炼:电炉炼钢占比从2020年的10%提升至2025年的20%,吨钢CO₂排放从2.1吨降至1.4吨。氢冶金技术:如河钢集团“HyCRAFT”示范项目,用氢气替代焦炭还原铁矿石,年减碳潜力达60%。废钢循环利用:美国Nucor钢厂通过100%废钢+电弧炉工艺,生产ULC(超低碳)冷镦钢(C≤0.01%),资源效率是传统法的3倍。

三、应用场景驱动:新能源与高端装备需求爆发

1. 新能源汽车领域的结构性机会

动力电池连接件:要求线材兼具高导电(电阻率≤0.017Ω·mm²/m)与抗震动疲劳特性。宁德时代与宝钢联合开发铜包铝线材,减重40%且满足10万次振动测试。一体化压铸螺栓:特斯拉4680电池组采用定制化钛合金线材(Ti-6Al-4V),屈服强度突破1,100 MPa,适配压铸件热膨胀系数。

2. 高端装备的技术天花板突破

航空紧固件:国产300M钢的氧含量需从8ppm降至5ppm(对标美国AMS 6414标准),东北特钢通过真空脱气+ESR(电渣重熔)工艺已小批量供货。氢能设备:德国KAMAX的HydroFlex 2.0系列,通过梯度渗氮处理使螺栓耐氢脆寿命超1.5万小时(普通钢材仅3,000小时)。

3. 可再生能源基础设施适配

海上风电螺栓:要求-40℃低温冲击功≥60J,欧洲标准EN 10273-4的钢材成分控制窗口极窄(如Ni含量1.8%-2.2%)。国内天工国际的“TG-Wind 12.9”级线材冲击功已达54J(进口要求差距收窄至10%)。

四、全球竞争格局与中国的突围路径

1. 国际技术壁垒分析

专利封锁:德日企业掌控高强度钢合金设计专利(如JFE的HT780技术),中国每生产1吨高端冷镦钢需支付约200元专利费。认证门槛:航空NADCAP认证周期长达18个月,国内通过企业不足10家(全球约300家)。

2. 中国产业升级策略建议

建立联合创新体:借鉴韩国POSCO模式,联合车企(比亚迪)、设备商(中信重工)成立“线材应用联合实验室”,缩短验证周期。抢占标准制定权:在新能源车线材领域推动国标升级(如GB/T 24588-2023修订),并申请ISO国际标准立项。资本全球化布局:支持企业并购欧洲中小型线材技术公司(如意大利FAR集团的热处理部门),获取隐性技术资产。

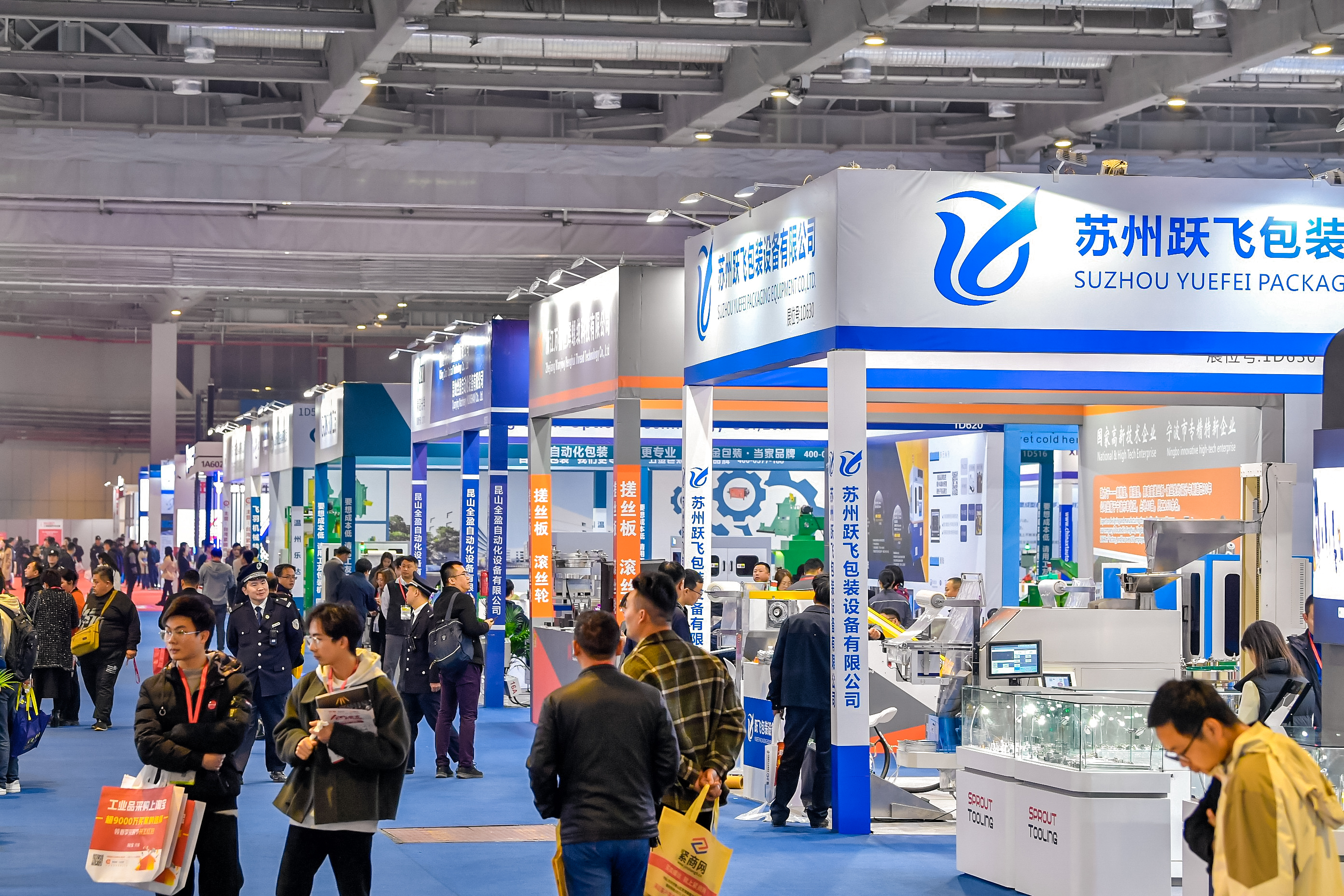

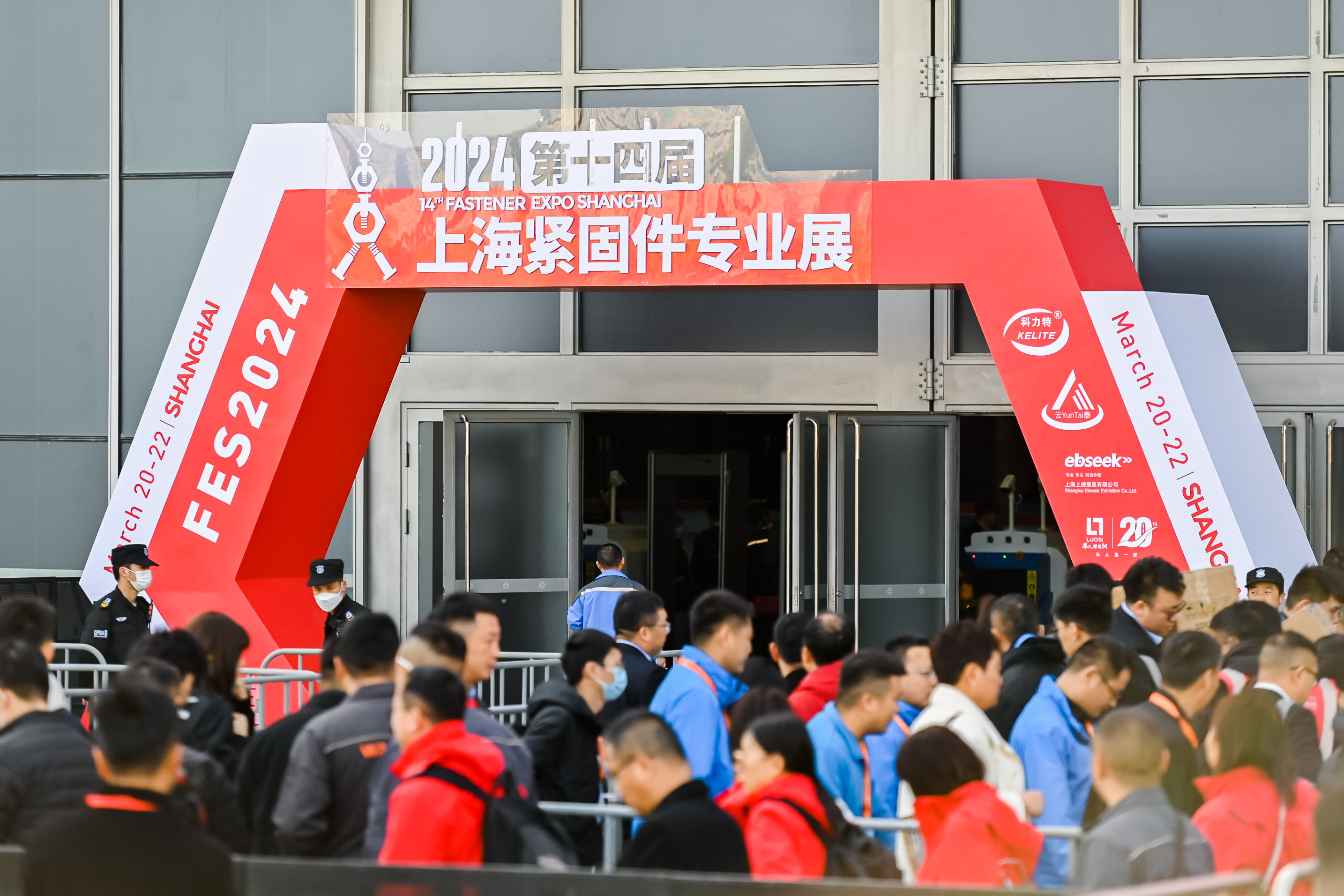

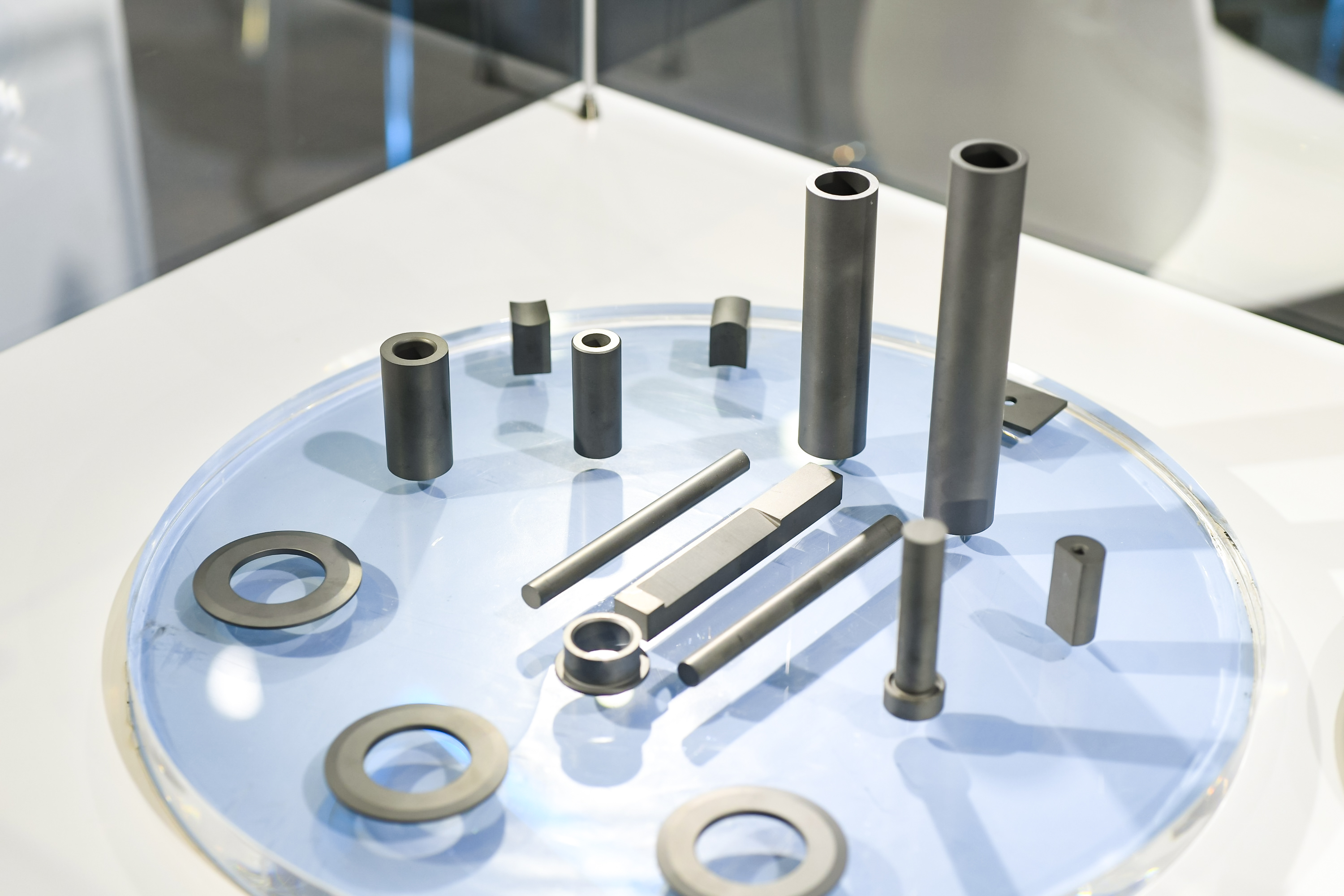

上海紧固件专业展(华人螺丝网主办)作为国内规模最大的行业展会之一,为冷镦线材上下游企业提供技术交流平台。该展会覆盖原材料、设备、紧固件成品、检测等全产业链,由于紧固件产业是冷墩线材使用量最大的行业,因此,2025年6月17日即将在国家会展中心开幕的“第十五届上海紧固件专业展”也将成为线材行业和紧固件客户之间的重要商贸对接平台。

结论

工业线材的未来将围绕“材料-工艺-场景”三位一体展开竞争,从“成本驱动”转向“技术定义价值”。中国需构建基础研究(如材料基因组计划)、应用开发(产学研中试基地)、产业生态(国际标准联盟)的协同体系。预计到2030年,中国高端工业线材自给率有望从目前的不足30%提升至60%,但在关键领域(如航空钛合金)仍需要长期攻坚。技术突破窗口期不超过10年,产业升级成败将深刻影响中国制造全球竞争力。

请先 登录后发表评论 ~