论坛回顾 | 2025F&J紧固与连接大会精彩看点

在“双碳”战略和产业升级浪潮推动下,新能源汽车和轨道交通建设正加速引领制造业变革。作为保障整车与轨道设施安全性能的重要“隐形支柱”,紧固件技术正迎来创新发展新机遇。

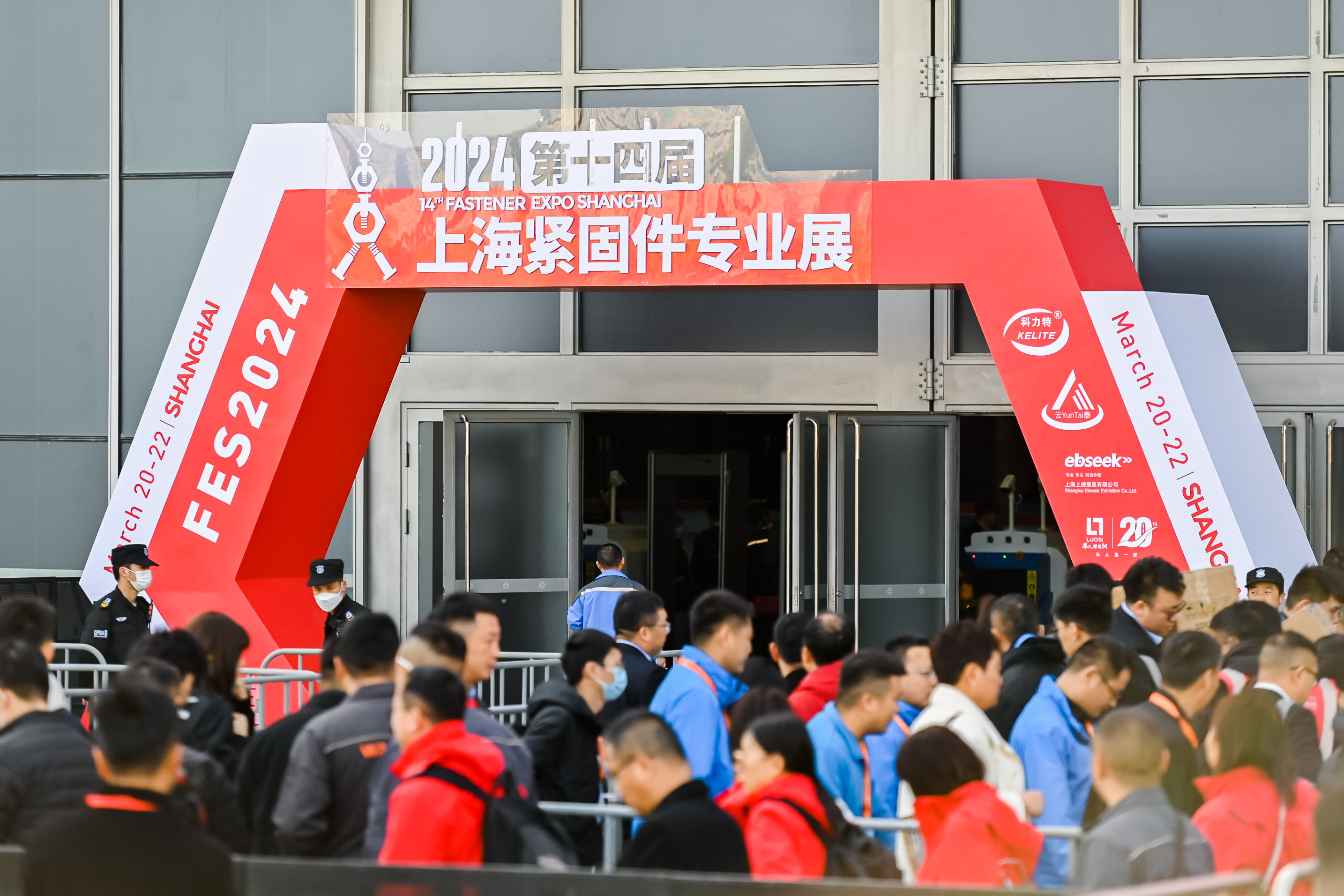

2025年6月18日,在第十五届上海紧固件专业展的现场重磅推出了F&J紧固与连接大会,包括新能源汽车材料与紧固件连接技术论坛、中国轨道交通紧固系统论坛。论坛紧扣行业痛点与发展趋势,汇聚来自知名高校、主机厂及领先零部件企业的专家学者,围绕轻量化材料、先进连接工艺与紧固件防松技术等核心议题深入交流,共谋创新发展之路。

新能源汽车材料

与紧固件连接技术论坛

苏 阳

上海交通大学材料科学博士

材慧新材料(上海)有限公司材料工程师

“材料是高端制造的基石。”苏阳博士围绕新能源汽车轻量化,重点介绍了AI在轻合金材料(铝合金、镁合金)研发中的颠覆性价值。

苏阳博士认为,新能源汽车轻量化势在必行。他指出,整车减重10%,可提升5%-8%的续航,轻合金在减重方面前景广阔。预计到2030年,单车镁合金用量将达45kg。然而,铝合金需突破高强度、免热处理瓶颈,镁合金则受限于塑性和耐腐蚀性,传统“试错式”研发方式难以为继。

为破解这一难题,苏阳博士介绍了团队研发的“材慧主动学习框架”,即融合材料大数据与AI的智能研发平台。该方法能大幅缩短研发周期、降低成本、提升成果可靠性,已在多个项目中验证有效。

苏阳博士强调,轻合金是新能源汽车轻量化的关键,而AI正为材料研发带来质的飞跃,推动整个产业向更绿色、更高效方向加速迈进:

新能源汽车的轻量化势在必行,轻合金材料研发需一马当先

“材料大数据+AI”的方法将颠覆传统的材料研发模式

材要成料,料要成器,器要可用

沈卫东

教授级高级工程师

上汽大众汽车有限公司高级总监

沈卫东教授指出,在“双碳”战略与消费升级背景下,汽车轻量化正成为行业核心课题。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,到2035年,燃油与纯电动乘用车的轻量化系数需分别降低25%和35%。

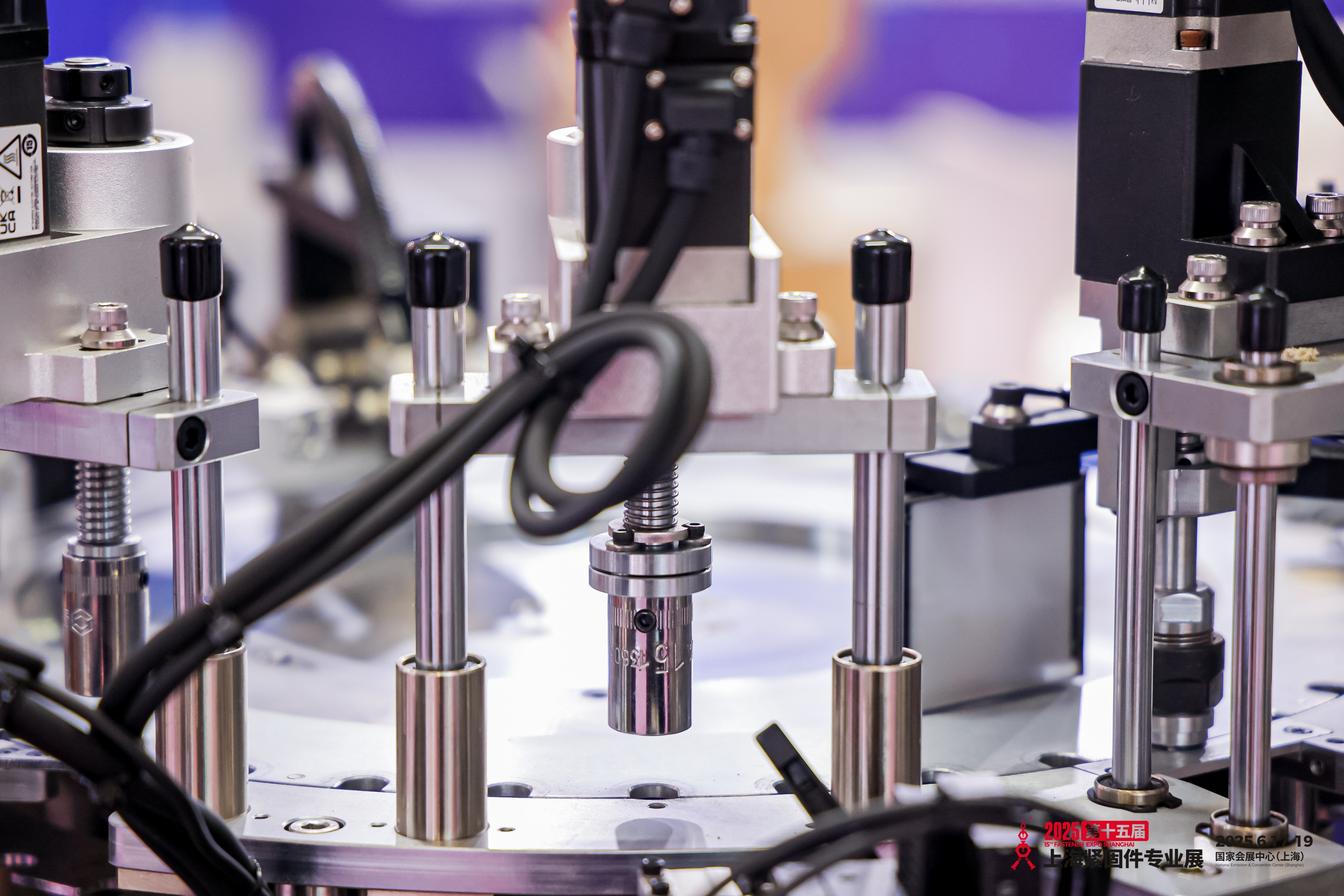

沈卫东教授强调了紧固件的重要性。一辆普通汽车含有3000–5000个紧固件,其质量直接决定了整车安全、耐久和生产效率。针对新能源汽车中越来越多的轻质材料(尤其铝合金),沈教授列举了多种关键的连接工艺,包括:

胶粘连接、点焊和激光焊接

自冲铆接(SPR)、锁铆(TOX)

流钻螺钉(FDS)、高速冲铆(Rivtac)

MIG/CMT焊接、铝制紧固件和搅拌摩擦焊(FSW)

沈卫东教授向我们描绘了新能源汽车轻量化从国家目标驱动、当前主流技术应用落地到未来平台化与技术创新发展的路线图,并始终贯穿着对连接技术与紧固件核心价值的深刻认识。

闻 杰

伍尔特(上海)工业紧固件有限公司

亚太区高级技术及质量总监

在本次论坛上,伍尔特工业的闻杰总监聚焦轻量化过程中常被忽略的重要一环——紧固件的安装方式。他指出,紧固连接不仅是结构安全的保障,更直接影响轻量化目标的实现,而其中摩擦系数控制尤为关键。

闻总指出,不同的表面处理工艺(如磷化、镀锌、不锈钢等)会导致摩擦系数在0.08至0.24之间变化,从而在相同扭矩下产生不同的预紧力。若忽略这一差异,易导致紧固过松或过紧,进而影响整车的安全性与耐久性。

他推荐“扭矩+转角法”作为提升安装一致性的有效方式,相较单一扭矩法,能更精准控制夹紧力,但代价是螺栓不可重复使用。此外,他还简要介绍了屈服点拧紧与拉伸法,虽然成本高,但适用于高精度连接需求。

伍尔特工业凭借全球布局和本地化实验室能力,正为新能源汽车从保险杠到车身各部位提供系统紧固解决方案。闻总的分享提醒着行业:真正的轻量化不止在材料,更在每一个“看不见”的连接工艺中。

李玉峰

北汽福田汽车股份有限公司

总装工艺副总工程师

北汽福田李玉峰总工系统讲解了商用车螺栓连接设计与控制的核心逻辑。他指出,螺栓连接的本质是通过拉伸产生的轴向夹紧力来保证连接可靠,而力是所有连接失效(松动、断裂、压溃等)问题的根源。

李总指出,虽然装配过程中控制的是扭矩,但真正关键的是实现精准且稳定的夹紧力。由于摩擦系数波动显著影响扭矩向夹紧力的转化效率(在“50-40-10”原理中,仅有10%的扭矩转化为有效夹紧力),因此深入理解摩擦特性、材料表面处理和预紧策略尤为重要。他还系统介绍了螺栓正向开发流程,包括明确预紧力需求与选型、基于VDI 2230标准的设计计算,以及规格、强度、支撑面、螺纹长度等在内的结构设计要素。

在连接控制策略方面,李总引入VDI 2862-1标准对螺栓连接重要度进行分级管理:

A类需全过程数据追溯,精度±5%,强制监控不合格拦截

B类精度±10%,部分数据可追溯,需动态检测

C类控制基本参数,精度±20%,定期检测

李总的分享将理论、设计、验证和控制有效融合,构建出一套严谨、高效的商用车紧固连接质量保障体系,为新能源汽车平台的轻量化与安全性提供坚实支撑。

在论坛的尾声,迎来了以汽车零部件企业可持续发展及出海为主题的头脑风暴。

教授级高级工程师、上汽大众汽车有限公司高级总监沈卫东先生、北汽福田汽车股份有限公司总装工艺副总工程师李玉峰先生、上海紧固件专业展总经理孟建楚先生和7412高端紧固件研究院副院长蒋杨英女士,围绕中国汽车产业供应链如何实现高质量发展、紧固件及零部件企业如何在全球化浪潮中寻找突破口等话题展开深入交流。四位嘉宾结合自身经验与专业洞察,从不同维度碰撞观点,凝聚共识,为行业应对全球挑战与把握发展机遇带来了诸多启发。

中国轨道交通紧固系统论坛

高 鸣

中铁电气化勘测设计研究院有限公司

正高级工程师

高鸣先生指出,轨道交通接触网系统对紧固件有两大核心需求:可拆卸性与高防松性能。由于电气化铁路和城市轨道交通接触网设备需长期维护,系统中超过95%的紧固件必须满足重复拆装要求,因此螺纹副防松技术成为关键研究方向。

他从紧固件连接类型、接触网系统概况、运行工况、防松技术措施、考核标准及发展方向六大方面,系统解析了轨道交通接触网紧固技术的应用与发展趋势。通过现场实景图展示高铁、城轨及地铁三类典型接触网结构后,高鸣先生重点剖析了系统所面临的动态挑战。

结合中铁设计院的工程实践,他详细对比了接触网系统中不同防松方案的应用效果,并呼吁建立统一的行业防松标准体系。针对当前标准缺失问题,高鸣先生提出了三项具体解决方案:

实验规范:推行ISO 16130横向振动试验(非国标10431),要求防松件轴力保持率达到85%以上。

动态考核:增加200万次正弦振动后螺栓拧紧力矩衰减不超过10%的行业专属测试。

静态验证:采纳德国DIN 25201-4标准,要求松懈力矩大于初始拧紧力矩。

马金芳

广州地铁集团公司运营事业总部

高级工程师

马金芳先生向我们披露了一组关键数据,2008年广州地铁全年故障分析显示,因螺栓松脱引发的设备事故占比高达30%。他向我们展示了多组震撼人心的现场照片,刚性接触网悬挂底座脱落导致列车停运、隔离开关解体造成供电中断、化学螺栓失效引发烧熔事故……

“这些并非理论风险,而是我们每周五技术分析会上讨论的真实案例。”他强调,“解决螺栓防松问题,就等于消除了三分之一的运维隐患。”

面对频发的事故,广州地铁启动了系统性的防松技术选型:

2008年实验室攻坚:自费采购30余类防松产品,在振动台上模拟地铁工况进行对比测试。

2011年工程验证:在接触网定位器、道岔、车辆电机等关键部位试装,经一年跟踪,双碟自锁垫片以91%的轴力保持率通过考核。

2012年标准化推广:集团发布红头文件,强制新建线路采用316L不锈钢双碟垫片,并同步推动既有线路改造。

他指出:“国企技术决策往往要‘过五关斩六将’,从实验室数据到集团审批历时3年,但正是这种严苛流程,保障了技术的可靠性。”

杨广英

中铁检验认证中心有限公司

正高级工程师

杨广英女士介绍了中铁检验认证中心作为国家铁路产品质量监督检验权威机构的职责,系统讲解了紧固件在接触网标准中的技术要求、检验方式以及认证流程,并现场解读了铁路产品的准入规则,直指行业质量管控痛点。

杨广英女士强调:“接触网紧固件失效将直接导致列车停运,其重要性远超医疗、电力等民生领域”。检验不仅包括形式试验、出厂检验,还涵盖质量抽查和监督抽查,结果一旦不合格,企业将面临停标整改甚至进入“黑名单”,因此企业必须严格遵循标准,重视材料成分、力学性能及防松性能等关键环节。

目前我国高铁核心部位防松件进口率仍超60%,航天领域高达85%。她呼吁:“别再让‘铁片冒充防松件’的闹剧重演,企业要沉下心攻克材料关,而非在验收酒桌上投机取巧。”

杨厚毅

优螺精工科技(浙江)有限公司总经理

杨厚毅先生对轨交常用的化学锚栓与机械锚栓进行了系统对比,结合接触网支架安装等典型场景,分析了两者在受力原理、耐久性、固化时间及适用环境上的差异。

随后,杨厚毅先生介绍了优螺精工的技术成果。优螺精工自2019年成立以来专注锚固系统与预埋件研发,产品已服务全国50余条轨交线路,2024年锚栓产销量突破2000万支。今年,公司自主研发的化学锚栓顺利通过欧盟ETA全方位认证,性能达到甚至优于国际一线品牌。

他特别介绍了公司自主知识产权的力矩控制式倒锥锚栓,强调其在涂层处理、受力均匀性和抗震性能上的优势,并展示了在高温、重载和恶劣工况下的可靠表现。

同时,杨厚毅先生清晰阐述了锚栓与标准紧固件的区别,指出锚栓需应对抗拉、抗剪及抗震等多重破坏模式,是轨交“生命线工程”安全的重要保障,并表示优螺精工将持续深耕研发,推动国产锚栓在轨道交通领域的应用升级。

本次论坛不仅带来了技术干货与前沿视角,也为行业搭建起跨界对话与协同创新的桥梁。在“双碳”与全球化的时代命题下,唯有不断推动材料创新、连接升级与系统协同,才能助力新能源汽车和轨道交通产业走得更稳、更远。

关于2026年F&J紧固与连接大会

2026年F&J紧固与连接大会也将在形式和内容上全面升级。大会将设立三大平行论坛,涵盖两天的行业会议,聚焦汽车、轨道交通、低空飞行等高附加值应用场景。届时也将特别邀约汽车主机厂、轨交集团、低空飞行器整机制造商等终端应用企业的产品研发与总装工程师,围绕紧固系统及相关前沿技术展开深入分享与交流。

让我们共同期待

紧固技术在推动中国制造

高质量发展的进程中

发挥出更加关键的支撑作用

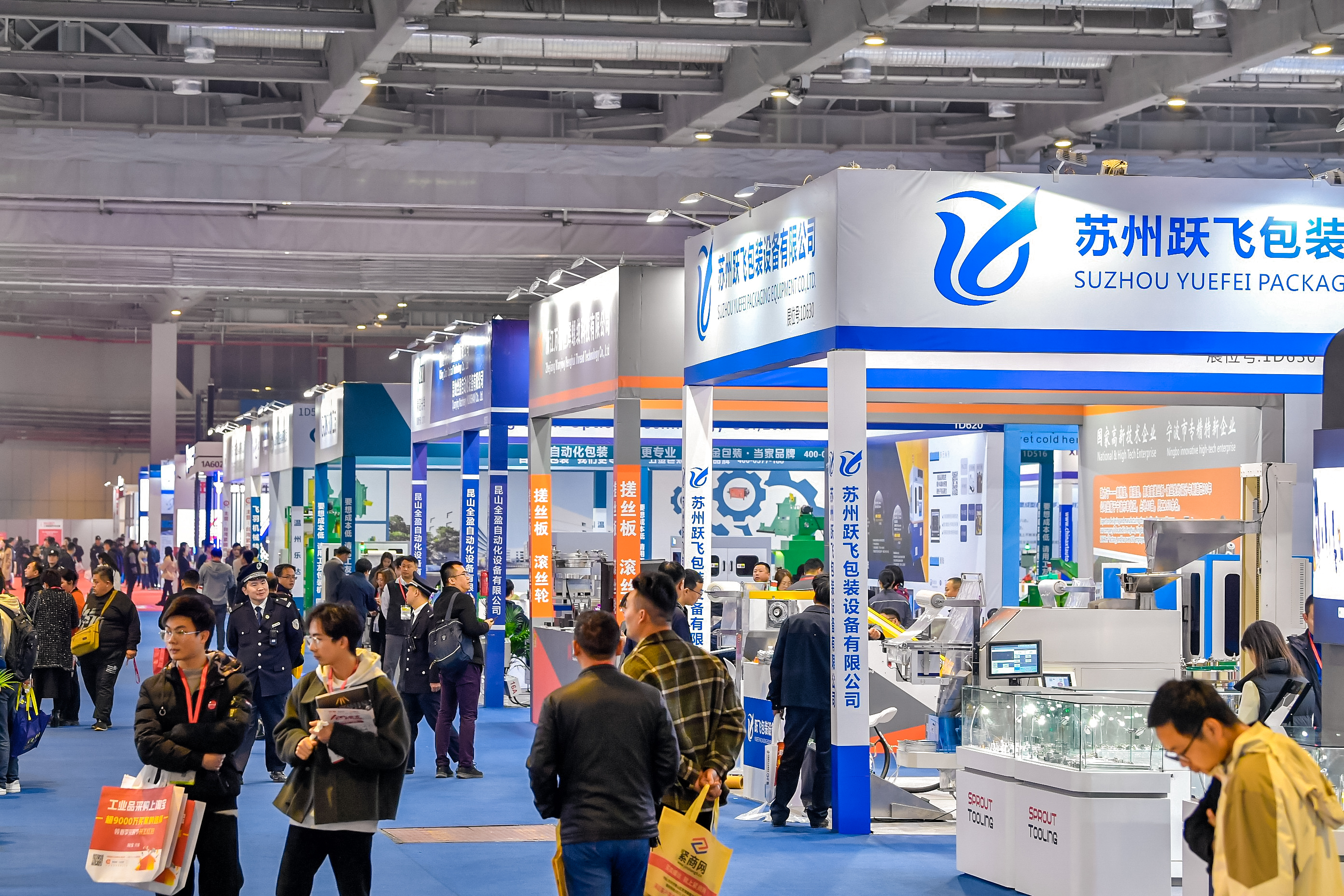

第十六届上海紧固件专业展将于2026年6月24-26日在上海国家会展中心举办。展会将聚焦紧固件成品、冷镦成型、模具耗材、检测包装、表面处理、原材料供应、非标定制等多个细分专业领域,联合1300+参展品牌,共同呈现超70,000平米大规模展览展示,提供紧固件全产业链的产品、技术创新及解决方案。

上海紧固件专业展(FES)作为紧固件行业的盛会,自2010年创办以来每年持续以“匠心”精神打造一个高水平的紧固件专业展,致力于以专业化、国际化的视角呈现一站式紧固件行业全方位的展示平台。

请先 登录后发表评论 ~